独立系のNPO法人です!

食品安全関系の経験者たちが、それぞれの事業者の声を聴き、一緒に考えながら活動しています。

日本のHACCPの歴史を経験してきた仲間たちの集団です。

独立系のNPO法人です!

食品安全関系の経験者たちが、それぞれの事業者の声を聴き、一緒に考えながら活動しています。

日本のHACCPの歴史を経験してきた仲間たちの集団です。

HACCP実践研究会4つの事業

01

HACCPシステム指導者等の

養成事業

養成事業

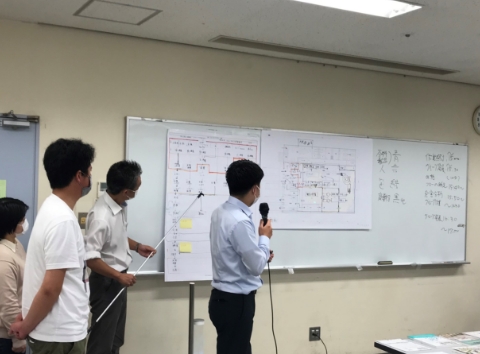

・HACCP実務者養成講座

・フォローアップ研修会

・食品衛生等の研修会

02

HACCPシステム

普及啓発事業

普及啓発事業

・工場見学

・インターネットによる発信

・会報、解説書、カレンダー

・展示会出展

03

HACCPシステム

指導等事業

指導等事業

・HACCP自主認証業務

・HACCPシステムの

相談指導

・HACCP実践研究会

アソシエイツ活動

・技術交流

・HACCPシステムの

相談指導

・HACCP実践研究会

アソシエイツ活動

・技術交流

04

HACCPシステム

情報収集・提供事業

情報収集・提供事業

・食品衛生に関する企業

団体との意見交換

・出版

・国内外情報収集

団体との意見交換

・出版

・国内外情報収集

新着情報

開花宣言がではじめ、鎌倉のしだれ桜も咲き始めました。健康食品の食品事故が発生しています、詳細はまだ不明ですがHACCPの危害として、カビ毒についての知識や情報を得て自社の製品や発生環境について現場の確認をしてみましょう。

FABEX2024に当会もブース展示予定しています。オンデマンドセミナー、相談コーナなど会場にお出かけの際にはお立ち寄りください。2024年は「HACCPコミュニケーション」として経営者、担当者だけでなく 専門分野の専門家、消費者、関連事業者の皆様と一緒に、HACCPをキーワードにコミュニケーションを広げ食品安全につとめていきたいと思います

2024年4月10日

2024年4月9日

HACCPメールマガジン165号を配信しました

2024年4月9日

2024年2月25日

2024年2月25日